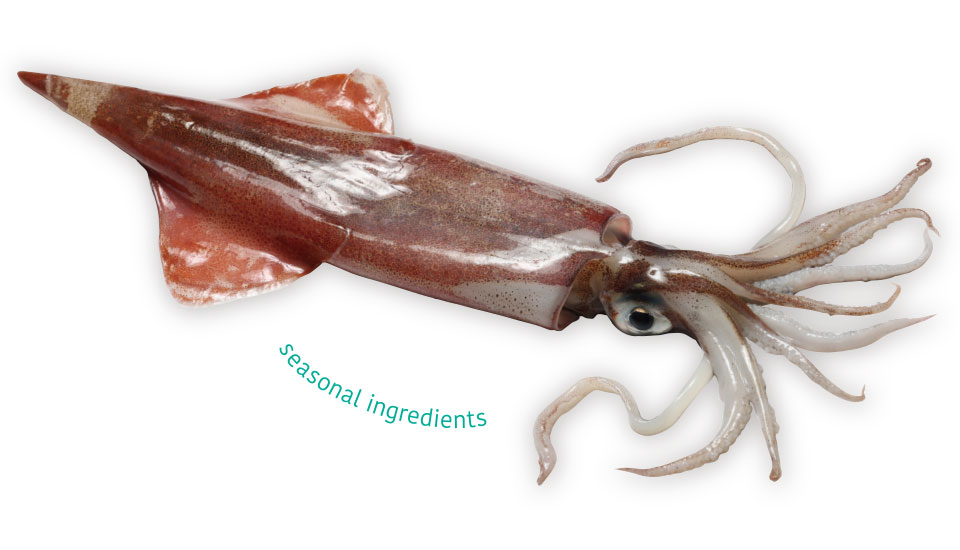

ヤリイカ/槍烏賊

ヤリイカ科ヤリイカ属

Spear squid学名:Loligo bleekeri

2024年3月、ヤリイカの漁獲量が渡島・桧山地方の日本海側で大幅に増加し話題となった。この年、桧山の漁獲量は152.9トンで、24.8トンだった2023年度を大きく上回っている。これは日本海で海水温が上昇したことやエサが増えたことで、ヤリイカの生育に適した環境になったのが原因だと分析している。今年も引き続き大漁になるのかどうか期待が大いに集まっている。一方で、近年漁獲量が大きく減少している真イカ(スルメイカ)は、産卵の形態やふ化後に生息する環境がヤリイカとは異なるということで、増加の見通しは依然として立ってない。

ヤリイカは、寒い時季の高級イカとして人気。北海道では夏から秋にかけて真イカ、冬から初春にはヤリイカがよく獲れる。真イカは心地よいコリコリとした食感を楽しめ、ヤリイカは甘さひかえめであっさりとした上品な味わいと評される。とにかく味がよく、身がキレイなので市場で高値をつけている。

ヤリイカは細長く槍のように尖ったヒレを持つことから、その名が付いた。オスの方が大きくなり、外套長(体長)は30〜40センチ、メスはややずんぐりした体型で20〜25センチ程になる。エンペラと呼ばれるヒレの部分は縦長のひし形でやり状に後方へ伸び、長さは外套長の1/2以上を占める。このエンペラは泳ぐ時に方向転換したり、かじ取りをする役割がある。腕は外套長の1/4以下で短く弱々しい。墨袋は小さい。眼は真イカと異なり、透明な膜に覆われている。外套膜(体表)の腹側の正中線上に筋が盛り上がっているがメスはそれがやや不明瞭。生きている時には外套膜に緑青色の斑点がある。幼若期は成体に比べ、外套膜の幅が長さの割に広く、腕が相対的に長い。寿命は1年。

外套膜の色は小さな粒の集まりで構成されている。この粒は色素胞と呼ばれ、これを広げたり縮めたりすることで、一瞬で体色を変化させることができる。普段は透明感のある白色、興奮すると赤茶色になり、死後もその色が残る。獲れて間もなくは透明、時間が経つと茶色になる。さらに鮮度が落ちてくると白くなる。通常は光らないはずのヤリイカでも繁殖シーズンになると発光することがある。臓器付属の発光器で光を発し、メスに接触するとオスも感応発光する。無脊椎動物の頭足類で、足の上に目、頭がある独特な形態。全身は強靭で柔軟な平滑筋が層をなす特殊な筋肉組織構造をしている。頭部には軟骨があり、脳や目を衝撃から守っている。外套の内壁中央部には軟甲とよばれる甲殻があり、真イカよりも大きめ。この薄く透明な殻皮質は炭酸カルシウムで形成され、昔は薬用にも活用していた。舟ともいう。

主な産地は北海道南部の渡島半島とその西側に位置する桧山地方、松前町のある松前半島が代表となる。ヤリイカの漁法はさまざま。時期によっては真イカと同じく機械式のイカ釣り機で獲られたり、沿岸に仕掛けられた定置網によって水揚げされるが、主力となるのは「電光敷き網」と呼ばれる棒受け網漁業。ヤリイカが光に集まる習性を利用した独特な漁法だ。北海道では釣りの対象としても人気があり、成熟した成体が接岸する冬から春、まさにいまが絶好のシーズンとなる。

イカはコレステロールの含有量が多いといわれているが、ヤリイカにはコレステロールを下げる作用や視力の回復、貧血の予防、肝臓の機能強化に効果があるタウリンを含んでいる。他にも中性脂肪を抑制し、血液をサラサラにするといわれるEPA、DHAのほか、良質のタンパク質、発育促進に欠かせない亜鉛などを含む。

イカにはシュードテラノーバという寄生虫が付きやすく、毎年何人かが誤って口にしてしまい、激痛に悩まされている。しかしながらヤリイカは漁獲の時期が寒い季節ということもあり、この寄生虫で問題になったことはほとんどない。

旬のヤリイカは旨みが凝縮。身質が柔らかく、後味はスッキリ切れのよい上品な味わいで、刺身や寿司で食べるとその美味しさがよくわかる。ススキノの飲食店では活きたまま捌いて提供する「活イカ」が味わえる。しょうが醤油で食べるのが一般的。イカそうめんは、生のイカを麺状に細く切り、醤油やつゆを付けて、そうめんのように啜って食べる郷土料理。ヤリイカの水揚げ1位の松前町では、ヤリイカと特産の岩海苔を使ったヤリイカ丼が楽しめる。また、火を入れても硬くならず、甘みが増すので、焼物や干物も旨い。子持ちのメスは煮付けがオススメだ。

ヤリイカの沖漬けは最高級品。沖漬けとは、イカをまるごと醤油ベースのタレに数日漬け込んだもの。イカ釣りの漁師が船に漬けダレを持ち込み、釣れた先から活きたままタレの中に放り込んで、沖で漬けてつくることから生まれた「漁師めし」。イカが醤油タレを吸い込むことにより、内側からもよく味が染みわたり、さらに美味しくなる。

-

1月

-

2月

-

3月

-

4月

-

5月

-

6月

-

7月

-

8月

-

9月

-

11月

-

12月